����������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

�@�@�@

�@�@�@�@�@�����n�b�s�[�ɂȂ���ދ�Ԃ�����܂��傤�I�I��

�@�@�@ �@

�@�@�@�@�@�E-�E-�E�@�P�T�̊w�I�����\�������S���\�@�E-�E-�E

����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

�Ԋ��̒��A���j���̏t�����̓V�C���v���o���A

�O���l���̓��ɁA���̊Ԃɂ��G�߂��ڂ�ς���Ă��邱�̍��ł��B

����ɂ��Ă��A���N�̍��͑f���炵���A

�Ԑ�������̐��̂��̂Ƃ͎v���Ȃ����ł����ˁB(*^o^*)�@

�F�l�A�����C�ł����B

�����A���w�ǂ��肪�Ƃ��������܂��B(*^o^*)�@

���́A���ׂɈ��������ԕ��ǂɂȂ�A

�ǂ���ׂ̈̕@���������܂��ŁA�ǂ���̖�����߂����̂������A

�g�̂����R�ƈ�́A�g�̓������ЂƂ̑S�̂Ɩ��ɔ[��������X�ł����B

���āA�O��́A�u�����Ă���\���v��

�u�����Ă���v���Z�X�v���琶�܂�Ă���ƁA

�����Ɣ�����Ă���u�P�T�̊w�I�����v�ɂ��Đi�ߎn�߁A

�uLEVEL�@OF�@SCHELE�F�傫���̒i�K���v�����グ�܂����B

����́A�uSTRONG CENTER�F�������S���v�ɂ��āA���Ă����܂��傤�B���(^o^)���

(The Nature of Order �U�@p.151�`p.164)

����������������������������������������������������������

�uSTRONG CENTER�F�������S���v

C�E�A���O�U���_�[�́A�u15�̐����̂��ꂼ����ςčs���ƁA

���̎��̕ʂ̐����ɋC�Â��Ă����Ƃ����X��������܂����B

�Ⴆ�A�u�傫���̒i�K���v���ςĂ���ƁA

�e�X�̑傫���̃��x���ŁA

�l�X�ȃZ���^�[�ɁA�S�̐����A�����ڂ���Ƃ������̂����A

�u�������S���v�ɋC���t���n�߂�̂ł��B�v�Ǝn�߂Ă��܂��B

�@

�@�����ƑO�ɁA���S���Ƃ������Ƃ��A

�S�̐��ނ̂Ɍ��ƂȂ�v�f�ł���Ƃ��āA

����ʓI�Ȓ��S���̖����ɂ��Ď��グ�����Ƃ�����܂����B

�����ł́A�P�T�̊w�I�����̂ЂƂƂ��āA

�S�̂̊e�v�f�Ƃ��đ��݂��Ă���Z���^�[���A

�X�ɋ��߂Ă���Ƃ������S���ɂ��Ăł��B(^_-)��

�A���O�U���_�[�����͑����Ă��܂��B

�u�ۗ�������Ƃ��āA

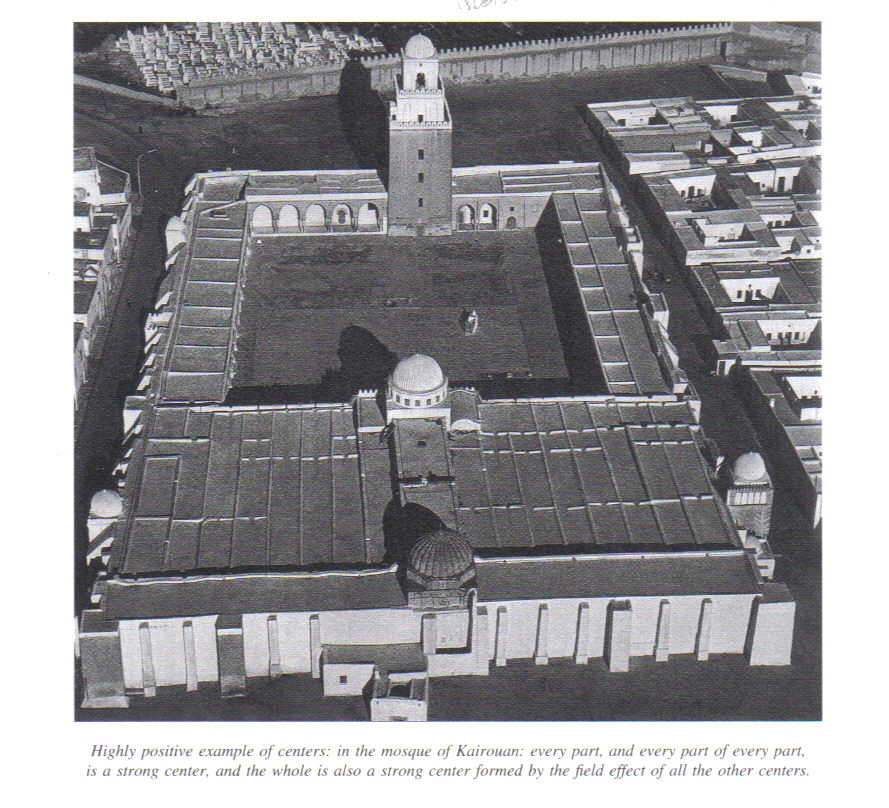

�݂��ɃZ���^�[�����ߍ����Ă���̂����ĉ�����J�C���̃��X�N�ł��B

�����ŁA���B�́A�����݂̌��ɋ��ߍ����Ă���Z���^�[��ڂɂ��邱�Ƃ��o���܂��B

�傫�Ȓ���A��h�[��(�V�W)�A���h�[���A�X�̏e��t���̋��ǁA�i�X�A������A

�X�̃A�[�`�A�����̕����ł������A���ꂼ��̃Z���^�[���݂��ɋ��ߍ����Ă��܂��B

�X�ɁA���ꂼ��̕����͑Ώ̐�������Ă��܂��B

���ꂪ�A���ʂƂ��āA�������S���������N�����Ă���̂ł��B

���ꂼ��̊e�Z���^�[�́A���̎��͂Ƀt�B�[���h�A����`������̂ł��B

�����āA����́A�����̕����I�Ώ̐����Ċg�����Ă���悤�ł��B

���Ƃ��A�J�C���̃h�[���̃p���[�́A

�R�̃h�[���̑O�i���Ă����悤�ȘA�Ȃ�ɂ���Ĉ����N������Ă���̂ł��B

���ꂼ�ꂪ�A��荂���ƁA���_�Ƃ��Ă̎�h�[���ɓ���悤�ɂƓ����Ă��܂��B

�S�Ă̍\���́A���̎�h�[���̂��߂Ɍ��Ă�ꂽ�̂ł��B(^_-)��

���ۂɁA���B�́A�Z���^�[�A���S�Ƃ��Ă̂��̃h�[����m�o���܂��B

�B�A�h�[���̌`����݂̂ł͂Ȃ��A

���̔z�u�A�S�̂Ƃ��ẮA�����I�����̒��ŁA

���̃h�[�������w�I�����ɂ���ĂȂ̂ł��B(^_-)��

���ɁA��茀�I�ɗ������邱�Ƃ��o�����ł��B

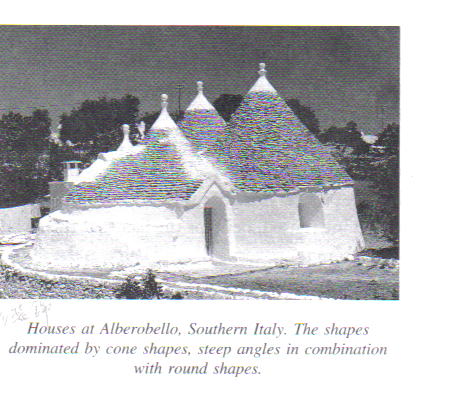

�P�W���I�̃A�i�g���A���E�J�[�y�b�g�̐ؕЂ����Ă݂܂��傤�B

����́A���S���̓������A�X�g���[�g�ɋ����ׂ��x�����Ŕ����Ă��܂��B

�قƂ�ǑS�Ă̗ǂ��J�[�y�b�g�́A�����̋������S��������Ă��܂��B

�w�I�Ȓ��S���ł���K�v�͂Ȃ��A

�������A���ӂ��������S���ŁA�œ_�Ƃ��Ă̒��S���ł��B(^_-)��

�������A���̒��S/�Z���^�[���A�P�ɒ����ɍ݂邾���̂��̂Ȃ�A

�M���������ɍ����Ĕ킳�������ɏ����Ă��܂��܂��̂ŁA

���̃p���[�͂��Ȃ�ア���̂ƌ����܂��B

�������S���Ƃ��Č����ׂɂ́A

�J�[�y�b�g�S�̂��A���̒������x���Ď��͂��͂��w���\�����A

�N�����A�J�[�y�b�g�ɋ߂Â��ƁA���̒��S�ɋC���t���āA����ɖڂ𗯂߂āA

�������痣��Ė��߂��ė����Ƃ��ɁA�����悤�ɌJ��Ԃ���Ƃ����悤�Ȋ������A

�����Ȃ��N����̂ł��B(^_-)��

�|�^���L��̗���A���̋������S�������Ď��܂��B

�A�[�P�[�h�A���A�����A�����ăf�B�e�B�[��/�ڍ��c�c�c.,�A

���ꂼ�ꂪ�A�S�̂�ʂ��Ẵt�B�[���h/��̌��ʂɍv�����Ă��܂�(^_-)���B

����ŁA���㌚�z�ł́A���̃Z���^�[�̃q�G�����L�[(�K�w��)��n��̂́A

�x�X����Ȃ��Ă���悤�ł��B

�Ȃ��Ȃ�A���ۏ�A�����炭�����Z���^�[�ɂ���̂�������Ȃ�����ł��B

�����̉Ƒ��̓T�^�I�ȃv����/�Ԏ��ŁA�������S�ɂȂ�ł��傤���B

�i���Ƃ̈͘F����A�{���̏��@�̏��̊Ԃɔ�ׂāA���ЂƂA���Ă��������܂��B�j

�����ɏZ�ސl�ԊW�Ɠ����悤�ɁA�s����ł͂Ȃ��ł��傤���B

����̉Ƒ����̂��A���S�������Ă���Ƃ������Ƃf���Ă���悤�ł��B

���B���A��������������@��m���Ă����Ƃ��Ă��A

���̌��z�̒��ŁA���x���̘A������������ɏ[���d�v�ȋ@�\�́A���Ȃ̂��A

�L�b�`�����A����Ƃ������o�@�\����������r���O���[�����A�m���ł͂Ȃ��̂ł��B

�����̋@�\�́A�d�v�ł����Ă��A���܂�Ɋ���I�ɒ����I�ŁA

�͋����w�I�Ȓ��S�����x���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł��B

�ȑO�A�͋������S�ƂȂ��Ă����̂́A�g�F�A��Q���̃x�b�g�A�H���c.�A

�����́A���͂�A�����Ă̗͂������Ƃ������A

�Ȃ��Ȃ�l�Ƃ��āA�Ƒ��Ƃ��Ă��A

���B�̒��ɂ́A���S�����o���Ă��Ȃ��̂ł�����B

����I�Ƒ��̌˘f�����A�����̏Z��̒��S���̌��@�Ƃ��āA����Ă���̂ł��B

�������Ȃ���A�Z���薾�炩�Ȓ��S�A

�G�l���M�[���W�܂��Ƃ��Ă̒��S�������č\�����ꂽ���A

�Z��A�����Ɉꏏ�ɏZ�ސl�X�̐����ɂ����Ē��S�������Ă����̂ɁA

���e���͂̂�����̂ƂȂ��āA�܂��N���������Ƃ��Ȃ��͂���������̂ł��B

�Ⴆ�A�������S���̊T�O�𖾂炩�ɂ���ׂɁA

�t�����N�E���C�h�E���C�g�̏Z��̂ЂƂ����Ă݂܂��傤�B

����́A�ЂƂ̒��S����n�������̌��ʂɂ��āA���B�Ɋw���Ă���܂��B

��̌��ʂƁu���́v�Z���^�[�̗͂́A

����ɓ���܂œ������̋߂��̊���̃Z���^�[�̘A�Ȃ�ɂ���āA

�n������Ă��܂��B

�ǂ���Ƃ��āA�@���I���z�̐g�L������܂����A

�ЂƂ̏I�[�ւƒB���钌�Ԃ̘A���́A����炪�S�ē������ϓ��ł�������A

���̃N���C�}�b�N�X�ւƓ����Ȃ���A�ǂ�ǂ܂��Ă��������Ȃ̂ł��B

����������������������������������������������������������

��ʓI�ɁA������v�ȍ\���ƁA������x���鑼�̍\��������܂��B

�S�̐����ЂƂ̍ő�̍\��������̂ł��B

���ɁA���̏d�v���A�܂��͒��S���́A�ꌩ���ĉ�����悤�ȁA

�����ȕ����A�ڍׂɂ���đn���Ă��܂��B

�Ⴆ�A�F���p�J�[�y�b�g�̃A�[�`�ɒ݂邳��Ă��郉���v�́A

�m���Ȗ����������Ă��܂��B�ڂ𗯂܂点�A���S��n��Ƃ��������ł��B

�������Ȃ���A����́A�ЂƂ̓_�ł́A�[���ł͂Ȃ��̂ł��B

����́A���ꎩ�̂ɂ����ăZ���^�[���`������\���ł��邱�Ƃ��K�v������ł��B

�����炭�A�Œ���A�ЂƂ̑傫�ȓ_�ł��邱�Ƃ��K�v�ŁA

���̉��ɂ�菬���߂�3�̓_���Ă��邱�Ƃ��K�v�Ȃ̂ł��B

�X�ɁA����́A�㉺�t���܂ɂ��Ă݂邱�Ƃ��o���āA

�����v�łȂ��Ƃ��A�ǂ̂悤�ȃf�U�C���ł��ǂ��āA

�ЂƂ̋������S�����߂�ɏ[���ȍ\���������Ƃ��o����̂ł��B(^_-)��

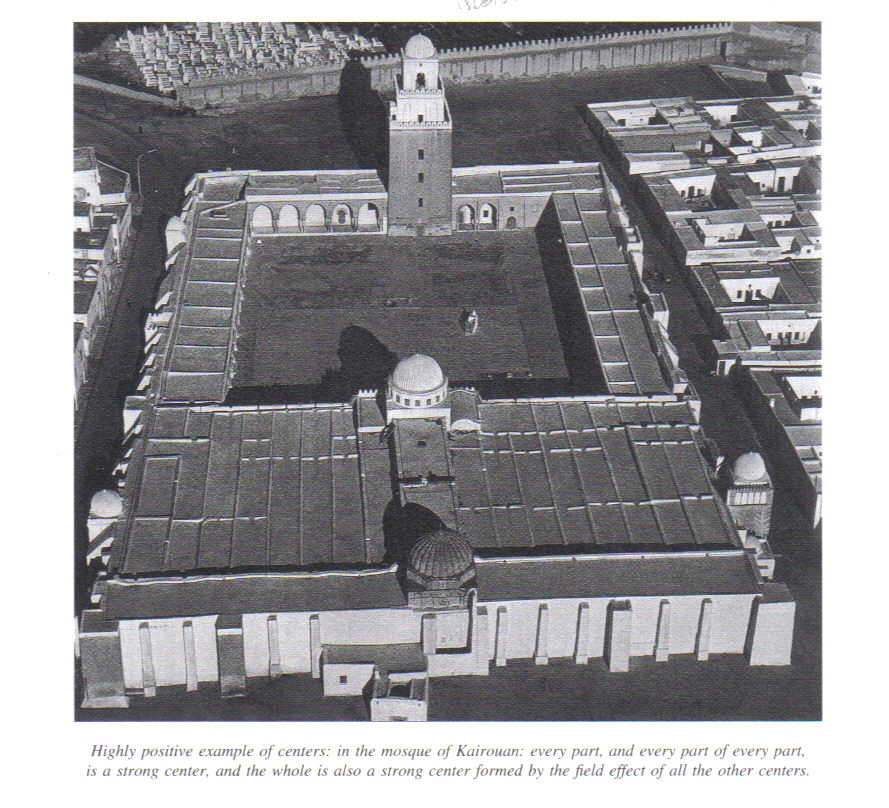

5�̃j�b�`�A�ǂ̌E��(�ǂ���)�����A���G�Ő������ꂽ�J�[�y�b�g�̗�ł����A

�����v�́A���̃j�b�`���������S�Ƃ���̂ɁA����Ȗ�����S���Ă��܂��B

�j�b�`�̃Z���^�[���A�����v�ɂ���Č��ʓI�ɑn������Ă���ɂ�������炸�A

�Z���^�[�ł���̂́A�����v���ꎩ�̂ł͂Ȃ��̂ł��B

�����v�́A�P�ɋ�Ԃ�����t���āA

���傫�ȋ�Ԃɂ������̌��ʂ��N�����̂ɁA�𗧂��Ă���̂ł��B

�Z���^�[�́A���̗̈�𓌕��ɕ����t���āA

5�{��10�{�������v�����̂����A�傫�Ȓ��S�ƂȂ��Ă���̂ł��B

�����āA���ꂪ�A���̃J�[�y�b�g�ɐ[�����n�����Ă���̂ł��B

�����v�́A�����A�e�X�̃j�b�`�̐c�Ɍ������āA

�i��ł����悤�ȓ����̊��o��n���Ă��鑽���̍\���̂ЂƂł��B

����́A�������S����n������̂Ɉꏏ�ɓ����A

�����̈قȂ������S�S�Ă̌��ʂ���������āA��[�����[�ɋy�ԑS�̂Ȃ̂ł��B

�ǂ����āA�ЂƂ̃����v�����A�ЂƂ̓_���ア���Ƃ������R�́A

�����v���ꎩ�̂��A�������̑O�i����Z���^�[�̂ЂƂł���A

�����̂ЂƂ̃Z���^�[�ł͂Ȃ�����ł��B

�����āA���̂������̃Z���^�[�̑O�i�́A

���̂ЂƂ̏�ŁA�ЂƂ̓_���o��������A

��苭���t�B�[���h/����\�����邱�Ƃ��o����̂ł��B(^_-)��

�O��́uLEVEL OF SCHELE�F�傫���̒i�K���v�Ɠ����悤�ɁA

�uSTRONG CENTER�F�������S���v�̊T�O�́A�J��Ԃ��N����̂ł��B(^_-)��

�ʂɉ����A�ЂƂ̗��h�ȃZ���^�[������ƌ����Ă���̂ł͂Ȃ��āA

���Ȃ�l�X�ȃX�P�[���ŁA���B���Z���^�[�̑��݂������邱�Ƃ��o���āA

�قȂ����i�K�ł��̂������̈قȂ����Z���^�[�̑��l����

�����邱�Ƃ��o����̂ł��B(^_-)��

�����āA���ꂪ�A���B�������t����̂ł��B

�����̏ꍇ�A�x�ޏꏊ�Ƃ��A�����Ƃ��A

�ł��d�v�ȏꏊ�Ƃ�������̎�v�ȃZ���^�[���A

�S�̑g�D�̃Z���^�[�ł���̂ł����A

���̏ꍇ�ł́A�������������ނ悤�Ȃ��̂ł����A�ʐ^�̎��̂��M�̂悤�ɁA

��̃Z���^�[������Ƃ������Ƃł͂Ȃ��ŁA

�g�����鏬���ȃZ���^�[�̘A���Ƃ��Ă���̂ł��B

����ł��A���̏����ȃZ���^�[���悭�ς�ƁA

�l�X�ȓ_�ő��̃Z���^�[����苭�߂Ă���ƔF�߂���̂ł��B

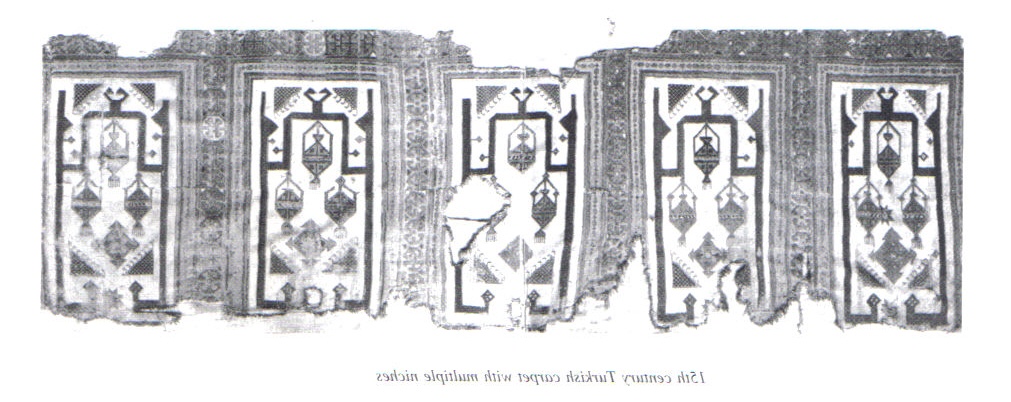

�A���x���x���̃g�������ɂ����ẮA

���ꂼ��̉����̒��_���A

�P�ɏ����ȃR�u�̂悤�Ȋۂ��o������ɂ���đn���Ă���̂ł͂Ȃ��A

�����S�̂��A���_�Ɍ������ďœ_���߂Č`����Ă���Ƃ��������ɂ���āA

���_�����F�œh���Ă���Ƃ��������ɂ���āA

�����Z���^�[�ƂȂ��Ă���̂ł��B

���ꂪ�A�Z���^�[�̊j�Ƃ��āA

���ɂ���ɒB����Ƃ����悤�Ȃ����ŁA�n���Ă���̂ł��B

�b���̃h�A�����́A�b���̏㉺�̂Q���̔ɂ���āA

�X�N�����[�Ńh�A�ɌŒ肳��Ă��܂����A

���̂Q���̃v���[�g�ɂ���āA�ЂƂ̃Z���^�[�Ƃ��Ă��̋����Ă��܂��B

��̃g���R�̎M�̎��́A�����Z���^�[�ƂȂ��Ă��܂����A

�Ȃ��Ȃ�A�����A�����ƌJ��Ԃ����~�`�̕��Ƃ���A

�˂��o�Ă���悤�Ȃ����ɂ���āA

���ׂČ���҂̒��ӂ����ɏW�������Ă���̂ł��B

�}�̒ʂ�s��`�ȃT���}���R�L��ɂ����ẮA

�S�Ă̏œ_�́A����������̓_�Ɍ������܂��B

����́A���Ӑ[���A��̌��ʂ�n��o�����߂ɏœ_���߂��Ă��邩��ł��B�v

����������������������������������������������������������

���āA���B�ɓ���݂̂�������݂Ă݂܂��傤�B

�g�߂ȂƂ���ɍ݂����A�n��Љ�̒��ł̒���̐X�A

����̐X�̒��̋����A�����̒��ŁA�����Ȃǂ̌��E����_�Ђɓ���܂ł̑S�āA

�����ĎЁA�Ђ̉����ނ������A���̋������S���̍\�����A

���A�l�X�ȗ��R�̌��A���J����Ő����A�ԗ���ʂ݂̂��l�������s�s�v�悩����A

�j�����܂����B

���̌��ʁA�Ђł����}���V�����̐A�����݂̈ꕔ�ɒu���̂悤�ɐݒu����Ă�����A

�ݔ����j�b�g�ƈꏏ�̉���ɒǂ�����Ă����肵�܂��B

���ɁA���S������������l�̐��_�\�����̂��̂ŁA

�c���������\���́A�����ɂ���O�����E�ɂ���Ƃ��A

�Љ�I�r�p��a���������Ղ���ԂȂ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

����A�j�Ƒ���R����Ƒ����W���Ƒ����Ƃ��ꂽ����ł́A

���w�Z���n��̒��S�ł����B

�Ƒ������l�����Ă��鍡���ł́A

���ꏊ�Ƃ������ƂŁA

�ً}�ЊQ�����v���Ə��w�Z���v�����ׂ�s�s���Z�҂������Ă���ł��傤�B

�q���̂��鐢�тɂƂ��ẮA������ۈ牀�⏬�w�Z�A

�d�ԒʋΎ҂ɂƂ��ẮA�w���ӁA�w�r������`���Ƃ�E����ӂł�������A

���N���ɂƂ��ẮA�n���ق�f�C�P�A�Z���^�[�ł������肷��ł��傤�B

���ꂩ��A�s�s�Ő[�ċz�ł���M�d�ȏꏊ�Ƃ��āA

�_����ʎ�����G�ؗт�����ȂǑ傫�ȉ�Ƃ��Ă̗Βn���Z���^�[�ɂȂ�����n�b�s�[�I�I

�ʊw�H�S�̂��������S���Ƃ��Ĉʒu�t����ꂽ��n�b�s�[�_(^o^)�^

����������������������������������������������������������

���A��ϔY��ł���̂��A���̎q�����ʂ��n�߂����w�Z�̒ʊw�H�ł��B

�n��ً̋}���ꏊ�ɂȂ��Ă����܂����A

���̒n��̒��S�Ƃ������ׂ����w�Z�ɓ���܂ł̒��S�����A

���ۂ̂Ƃ���A�S���Ȃ��̂ł��B�R(`�D�L)�m

�ʊw�H�Ƃ����Ŕ��d�M���ɕt���Ă���݂̂ŁA

�������K�[�h���[�����Ȃ������݂̂̓��H���ʊw�H�ƂȂ��Ă���̂ł��B

���̂R�O���ʂ́A�ԗ��ʍs�~�߂ɂȂ��Ă��Ă��A

�A��ɂ́A���ꂷ�������܂���B�R(`�D�L)�m

����ʍs�ɂ��Ȃ炸�A�Q�䂪����Ⴄ�ۂ́A�q�����ׂ����悤�ɂȂ�܂��B

���܂��ɑ�^�ԗ��̋K�����Ȃ��A

�������H�Ŋp�̑����Z��n��ŁA

��}�ւ���z���̑�^�ԗ������ɃX���X���ɋȂ����Ă���̂ł��B

���Ɏԗ��������ԂŁA�������ׂ��Œ�Ԃ����R�ŁA

�q���Ɍ�ʋK������邱�Ƃ��������āA

��l�͎�炸�Ƃ��A�ی��A���K�I�����ōς܂���Ă��܂��ԗD��Љ�ł��B

��Ⴢ��Ă��Ȃ����S�Ȑ_�o�̉^�]�҂ɂƂ��Ă��A���낵���ł��B

���́A�����^�]�҂ł��B

�a�̍s��̂悤�Ȓʊw�H�ł��������̋��낵���Ȃ̂ł��B�R(`�D�L)�m

�����班�q����A�q��Ďx���Ɨl�X�ȑ������Ă��A

����y�ȑ�����Ă���Ƃ����|�[�Y�ɉ߂��Ȃ��Ɗ����Ă��܂��ł��B

�q�������̂悤�Ȓʊw�H�⎙���قƂ��������X�y�[�X�ɉ������߂āA

�q���̏K����A�S�g�Ƃ��Ɍ��N�ɐ�������ߒ��̎q���̎��R��D���Ă���̂ł��B�R(`�D�L)�m

��ʋK�������Ȃ��q����A�ƒ��w�Z�̐ӔC�Ɖ����t�������̂ł͂Ȃ��A

�l�Ԃ̐���������A�Z���Ƃ��ēs�s���C�����Ă����̂��A

���I���N�A���S�Ȋ������߂��A�{���ɖ��邢�Љ��z���Ă������ƂɂȂ�̂ł��B(^_-)��

�䂪�A���ۑS�̌v��̂Ȃ��A

�ً}�ԗ��ʍs��G�ɂǂ��ɂł��Ԃ�ʂ��s�s�v��̖��ł��B�R(`�D�L)�m

�X�O�N�㏉�߂ɁA���ݏȂ̖����̓s�s�Z��Ƃ���������ŁA

���v���n�u��Ђ�}���V�����Ǝ҂��ꓯ�ɏW�܂�����c���A

�u�j���[���[�N�̃n�C�N���X�̎q���悤�ɁA

�q������l�̉^�]���鎩���ԂŒʊw����Ηǂ��v�ƁA

�^�ʖڂȈӌ��Ƃ��ďo�Ă����̂��A���̈ӎ��A���ꂪ�����ƂȂ�̂��ƁA

�킪���������܂ŕa��ł���̂��ƁA

�߂܂�������قǃK�[���ƏՌ��ł����B

����������������������������������������������������������

�ً}���̔��H�Ƃ��Ȃ�ʊw�H�ł�����A

�ʊw�H�����ł��d���݂��A���w�Z�Ɍ������ĉ���������i�߂�̂��K�{�ł��B

���ɁA�O�Ȃǂ̊������H������ɒʂ��O�ɁA�}���Ȃ̂ł��B

�ǂ����Ă��A�X�y�[�X�����Ȃ��ꍇ�́A

�d���̂Ȃ��q���̎��]�Ԃ��ʂ��ܓ���ݒu������ŁA

�ԗ��K�������ʍs�ɂ�����A�ʊw�H���Z���^�[�Ƃ��āA

���H�Ԃ̍čl���K�v�Ƃ���Ă���̂ł��B(^_-)��

��z�ւ̃g���b�N���A���̂悤�Ȋp�������������H�̏Z��n��ł́A

���^�Ԃɕς���ׂ��Ȃ̂ł��B�f�p�[�g�̏W�z���̂悤�ɉ\�Ȃ͂��ł��B

�}���ꍇ�́A�������珬�^�Ԃ�o�C�N�ւŎ�z����Ƃ����悤�ɁB

���w�Z���n��R�~���j�e�B�̕����{�݂ƂȂ��Ă��A

�n��̍���҂����S���ĂԂ�Ԃ��������S�ȉ����������ł�����n�b�s�[�I�I

����������������������������������������������������������

�����ŋ��k�ł����A����S���U���̉䂪�q�̓��w���̓��ɁA

���̑O�̎n�Ǝ����I�����A�R�N���ɐi����������̏��w�����A

��ʎ��̎��ő��E����܂����B

���܂�ɔ߂����g�߂Ȃ���........�B

�����A�ԗ��K���╪���M���̘b����o���ƁA���Ԃ���悤�ɁA

�����Əa�������āA��ʎ��̂�������Ƃ������������āA

�����Ԃ��̂т̂ё���ׂ̌�ʋK�����q���ɉ����t����̂́A�~�߂܂��傤�B

�q�����ǂ����Ďq���Ȃ̂��A��l�͔F������ׂ��Ȃ̂ł��B

��ʋK����������w��ł��A�����ɂȂ�ƖY��Ă��܂��̂ł��B

�S�������ɂȂ�Ȃ��悤�ɂƂ����̂ł��傤��

�����ɂȂ�ꏊ���A�����Ǘ����̋����\����A�����قɌ��肵�A

�v���X�e�[�V�����̂悤�ȉ��z�Q�[���ɉ������߂�̂ł��傤���B

���Ȃ�A�ُ�ȎЉ�ł͂Ȃ��ł��傤���B

�����������ŁA�q���B�͂ǂ̂悤�ȑ�l�ɐ�������̂ł��傤���B

�Ŋ�̌x�@���̌�ʎ��̔����n�}����˂���▾�炩�ł��B

�����Ɋ������H����̌����_�ŁA

��ʋK��������Ă��Ă��q���₨�N���⎩�]�Ԃ��A

��ʎ��̂ɂ����Ă��鎖���ł��B

�������H���ʂ�A���̌����_���A��ʎ��̑����n�тƂȂ�͖̂��炩�ƁA

�x�@���̒S���҂��������Ă���܂��B

���͂�������Ɛ\����Ȃ��̂ŁA�����Ȃǂ͕����ċN���܂����B

���̎Ԃ��ǂ��ł��ʂ������̓��H�Ԃ��čl���A

�ԗ��K���╪���M���≈�������ɂ����S���ĕ�����A

�q���̎��]�Ԃ��ʍs�ł���ܓ��A

�ԗ������グ���Ȃ��A�����݂�K�[�h���[��������A

�ʍs�̕����\���ɂƂ��āA

�d�M����d�M���ɕς��Ă��N������x�݂ł���x���`�ɂ��āA

��ԗp�̃X�y�[�X���m�ۂ����Ԓ��S�ł͂Ȃ����H�Ԃ��A���ɋ}���ł��B

�܂��́A�ʊw�H����ł��B(^_-)��

�������āA���ꂪ�A�������S����n��ɂ����炵�A

���w�Z��n��̃R�~���j�e�B�{�݂��A���ɒn��̒��S�ƂȂ�A

�������S�������������肵���\���̒n��Љ�ƂȂ�A�n�b�s�[�_(^o^)�^

����́A�uBOUNDARY�|���E���\�v�ɂ��Ăł��B

�ǂ����A���y���݂Ɂ`(��o��)�m

�����N�F�@http://www.smilingspace.com

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

���̃��[���}�K�W���́A�w�܂��܂��x http://www.mag2.com/ �𗘗p���Ĕ��s

���Ă��܂��B�o�^�E������ http://www.mag2.com/m/0000090643.htm

����ł��܂��B

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|